À l’occasion de la parution en octobre 2016, aux éditions Hors Collection, d’un livre sur le magazine culte des années 80, Starfix (Le Cinéma de Starfix, souvenirs du futur), La Plateforme rencontre François Cognard, co-fondateur du magazine et désormais producteur installé en Pays de la Loire.

À tout juste 20 ans et avec d’autres jeunes cinéphiles passés, depuis, derrière la caméra, tels que Nicolas Boukhrief (Le Convoyeur, Made in France) ou Christophe Gans (Le Pacte des loups, Silent Hill), il participe à la création de cette revue qui soutiendra un cinéma différent et inexploré dans la presse française, aux marges de la cinéphilie tout public mais dans lequel se reconnaît d’emblée une partie des spectateurs. Il y sera journaliste jusqu’à la fin trop rapide de la revue, en 1990, et se spécialisera notamment dans les reportages sur les tournages.

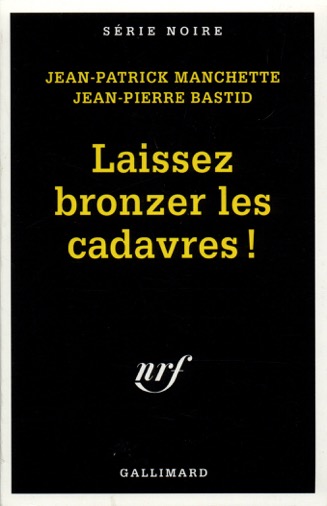

Après être passé, comme Boukhrief, par le service Écriture de Canal +, il se lance dans la production et créé la société Tobina Film, basée à Ruillé-sur-Loir dans la Sarthe, à mi-chemin entre Le Mans et Tours. Il est notamment depuis l’heureux producteur attitré des films du duo de réalisateurs Hélène Cattet – Bruno Forzani, déjà derrière Amer et L’Étrange couleur des larmes de ton corps. Il travaille actuellement à la post-production de leur prochain long-métrage, Laissez bronzer les cadavres.

L’adaptation cinématographique du polar de Jean-Pierre

Manchette et Jean-Pierre Bastid, produit par Tobina Film

est actuellement en post-Production.

Propos recueillis par Alexis Thébaudeau, critique de cinéma

Alexis Thébaudeau – À la lecture de beaucoup des articles choisis pour figurer dans ce livre, une évidence saute aux yeux, l’énoncé régulier d’un véritable projet critique : pour un certain type de cinéma, contre un autre, énoncé qui semble primordial à toute critique. Ainsi la création de Starfix semble correspondre à une nécessité de la part de ses créateurs, d’un manque à combler. La création de la revue a-t-elle bel et bien répondu aux envies d’une critique différente de votre part et de celles de vos collègues ?

François Cognard – C’est le moins qu’on puisse dire ! Nous avions en commun une cinéphilie plutôt atypique. D’un côté, des classiques, découverts à la cinémathèque ou au Cinéma de Minuit sur FR3 à l’époque. Du Raoul Walsh, du Jacques Tourneur, du Julien Duvivier, qu’on préférait à Jean Renoir pour son audace formelle. Mais aussi des petits films plus retors, plus baroques, comme on en trouvait à foison en Italie dans le cinéma d’horreur ou le western, ou aux Etats Unis avec le polar urbain ou les bandes d’exploitation qui pullulaient à l’époque sur la 42ème rue à New York puis chez nous sur les grands boulevards parisiens. Sans oublier le Petit Dragon, Bruce Lee, qui a été notre idole à tous ! On appelait ça le cinéma bis. Le cinéma des marges, des outrances, des expérimentations kamikazes. Des films de Mario Bava, Lucio Fulci, Dario Argento, les premiers Wes Craven comme La Coline a des yeux, les premiers Abel Ferrara comme L’Ange de la Vengeance, les premiers Cronenberg comme Frissons ou Chromosome 3. J’étais au lycée Descartes à Tours et comme on étudiait les bases de la psychanalyse en philo, j’avais cru bon d’envoyer mon prof voir Chromosome 3 où Oliver Reed jouait un psychiatre bien allumé qui soignait ses patients en les faisant accoucher littéralement de leurs névroses. Une de ses patientes donnait naissance à des petites créatures furieuses qui s’échappaient la nuit de la clinique pour aller massacrer tous ceux qui fréquentaient son ex-mari, qu’elle détestait ! Ça c’était les pulsions freudiennes via le prisme du cinéma bis. Le prof avait été un peu déstabilisé ! C’est drôle parce que Cronenberg, 30 ans plus tard est revenu vers Freud et Jung dans A Dangerous Method avec Michael Fassbender, mais de façon nettement plus guindée, arthouse. Et ça a bien plu à Télérama ! Ce qui n’était pas du tout le cas de Chromosome 3 ou d’Eraserhead de Lynch, ou de Mad Max de George Miller ou des Frissons de l’Angoisse de Dario Argento à la toute fin des 70’s! En fait, nous allions voir en priorité tous les films qui foutaient en rogne le petit bonhomme de Télérama ! C’était notre boussole ! Alors quand l’opportunité s’est présentée de lancer un magazine consacré au cinéma de genre, tout en couleurs, on s’est lâchés et on a comblé un vide immense ! C’était une première en France dans la presse grand public. Dans le tout premier numéro de Starfix, il y avait une dizaine de pages sur Evil Dead, la bombe gore du jeune Sam Raimi. Autant sur Videodrome de Cronenberg où James Woods s’enfourne des VHS dans l’estomac ! Ou encore un reportage sur le tournage de Ténèbres, le giallo de Dario Argento avec ses meurtres splashy, façon toiles de Jackson Pollock ! Je crois que beaucoup des photos de ce numéro se sont imprimées à jamais sur la rétine de nos jeunes lecteurs de 15 ans. Et nous, qui en avions juste 5 de plus, on se régalait de cette soudaine liberté de ton. On faisait voler les barrières du bon goût. Comme les ventes du 1er numéro ont été très bonnes, aux alentours de 100 000 exemplaires, on a continué à défricher, à bousculer les hiérarchies. A placer au premier plan, en couverture même, des films que le reste de la presse cinéma ignorait ou n’osait pas défendre, comme Rambo de Ted Kotcheff avec Stallone, qui à l’époque faisait grincer des dents et qui est aujourd’hui considéré comme un classique. Et puis, on profitait des ressorties en vidéo pour célébrer des réalisateurs plus anciens ou négligés, mais qu’on adorait, comme John Milius, Walter Hill ou Bert I. Gordon, le roi des séries B d’invasions d’animaux géants ! Donc, oui, on s’affranchissait de la critique traditionnelle, qu’on trouvait trop…traditionnelle. Il y avait en place une histoire officielle, avec un certain cinéma d’auteur dominant et respectable, héritier indéboulonnable de la Nouvelle Vague, ou bien ce qu’on appelait à l’époque le « star system » couvert par le magazine Première, qui mettait en couverture les monstres sacrés français comme Depardieu, Deneuve, Montant, Belmondo. Alors, avec Starfix, on s’est mis à soulever d’autres pierres pour dégoter des créatures difformes et fascinantes.

A.T. – Aujourd’hui, plus de 30 ans plus tard, tout le monde s’accorde à dire que Starfix était en avance sur son temps, pour ce qui est du cinéma et des films mis en avant. Partagez-vous ce constat ?

F.C. – Oui, il se trouve que pas mal de nos coups de cœur ont anticipé ce qui deviendra par la suite la pop culture dominante, à commencer par les Star Wars, même si la saga de Lucas ne faisait pas l’unanimité au sein de la rédaction, loin de là. Beaucoup de cinéastes que nous avons repérés très tôt comme les frères Coen, Paul Verhoeven, James Cameron, John Mc Tiernan sont devenus des icônes. Rapidement, leurs films ont révélé des richesses incroyables sous leur apparence grossière de films de gros studios. Robocop était bien plus qu’une série B marrante, c’était un brûlot politique prophétique. Même chose avec Total Recall, de Verhoeven toujours, quelques années plus tard. Ronny Cox, qui joue la grosse ordure dans les deux films, est une réplique sidérante de Donald Trump avant l’heure !

François Cognard, ici avec Schwarzy sur le tournage de Total Recall.

Aujourd’hui, des films comme It Follows, Drive, The Witch ou tout récemment A Cure For Life de Gore Verbinski revisitent le cinéma de John Carpenter, de Michael Mann, de Richard Donner, ou les films de la Hammer, cette société de prod anglaise qui renouvela tous les grands mythes du fantastique dans les années 60/70. Les barrières entre le cinéma d’auteur et le cinéma d’exploitation n’ont plus court. C’est Tarantino qui a fait voler tout ça en éclats il y a déjà 25 ans. Son apport est inestimable. Reservoir Dogs est sorti en 1991, un an après la mort de Starfix. Je ne pense pas qu’il connaissait le magazine mais son état d’esprit était très proche du nôtre. Il a acquis toute sa culture, toute sa boulimie quand il travaillait dans ce vidéo-club près de Los Angeles et qu’il visionnait des nuits durant des blaxploitations (mouvement cinématographique essentiellement américain des années 70’s, mettant en scène et dédié à la communauté afro-américaine, ndlr), des films de Bava, de Sergio Corbucci (le créateur du Django original), de Godard aussi. Lui-aussi a aboli les hiérarchies de classes dans le cinéma. En visionnant des VHS. D’ailleurs Starfix aussi est né avec la VHS. À ses débuts, le magazine a été financé grâce à des distributeurs vidéo qui avaient engrangé pas mal d’argent en sortant des cassettes de porno et de kung fu. Starfix est donc né sur le fumier du cinéma d’exploitation ! Aujourd’hui, paradoxalement, ces films maudits ont droit à des éditions Blu-ray nickel. La Galaxie de la terreur, un sous-Alien produit par Roger Corman, où une astronaute se fait violer par une chenille géante (si si !), vient de ressortir en Blu-ray dans une superbe version restaurée ! C’est fou. La pop culture s’est répandue à travers le monde comme le Blob ! Même si, heureusement, on restaure aussi Le Jour se lève de Carné et Panique, le chef-d’œuvre de Duvivier. C’est Nicolas Boukhrief qui a bien résumé l’affaire : « Starfix est mort d’avoir eu raison ». On a fait le boulot pendant une petite décennie (les 80’s !), on a repéré de nouveaux réals qui allaient compter, on a ressorti de la cave des petits maîtres oubliés, et puis les nouveaux supports, les dvds et bien sûr internet, ont pris le relais et maintenant tout remonte à la surface.

A.T. – L’idée de proposer aujourd’hui ce livre, à la fois un retour sur, et une continuation du travail effectué, vient-elle d’une certaine forme de nostalgie pour cette époque ?

Ou bien même, y a-t-il eu une certaine volonté de montrer, pour ceux qui étaient peut-être trop jeunes à l’époque, que certains de ces films avaient connu des défenseurs avant qu’ils soient véritablement célébrés comme des œuvres importantes ?

F.C. – Non. Pas de nostalgie, de révisionnisme ou de mise au point. Ce n’était pas le but. Ce gros pavé, c’était surtout l’occasion de se retrouver, de relire certains articles ou certaines interviews, de checker ce qui a tenu la route ou pas. D’ailleurs, durant toutes ces années, on n’a jamais cessé de se voir et d’échanger sur les nouveaux films de nos réals fétiches comme William Friedkin, George Miller ou de repérer les petits nouveaux qui montent comme Ben Wheatley (Kill List) ou Jeremy Saulnier (Green Roon). Nous sommes restés très proches, d’autant que certains d’entre nous travaillent maintenant dans le cinéma. On se file des coups de main. On se passe des scénarios. On se tient au courant de nos projets. L’idée du bouquin s’est concrétisée à la suite d’une rencontre avec une femme géniale, Isabelle Lerein des éditions Hors Collection, qui je pense a bien capté l’esprit qui nous animait à l’époque et nous anime toujours. On s’est réunis cinq ou six fois, on a fait une sélection d’articles parmi les 30 premiers numéros de Starfix. On a tous écrit de nouveaux papiers, qui sont plus des sortes de réminiscences personnelles plutôt que de réels articles de fond sur l’état du cinéma en 2017, ce qui aurait été un peu fastidieux. Frédéric Albert Levy, le meilleur d’entre nous, le plus méthodique en tous cas, a organisé tout le chemin de fer, les relectures, le choix des illustrations, aux côtés de Paola Boileau qui fut la directrice artistique originale du magazine et qui a conçu la nouvelle maquette, les typos et les codes couleurs. Ils ont accompli un boulot de titan. Depuis la sortie du Starfix book, qui marche très bien visiblement parce qu’il y a déjà eu un retirage, lors de séances de signatures, on a croisé d’anciens lecteurs qui avaient les yeux qui brillaient, qui se souvenaient de certains articles, qui citaient parfois certaines de nos formules à l’emporte pièce… Et ça fait très plaisir. On a accompagné des ados cinéphages qui vivaient la sortie mensuelle du magazine comme une épiphanie, qui se ruaient aux avant-premières parrainées par Starfix le dimanche matin à L’Escurial ou au Max Linder à Paris. On discutait des heures sur le trottoir après la projo de Gremlins ou Highlander… On a vécu tout ça ensemble, comme une grande fête du cinoche.

A.T. – Les différents textes qui accompagnent les articles d’époques, également rédigés par vos collaborateurs de l’époque, sont remplies d’anecdotes qui racontent une époque dorée (hormis la fin abrupte de la parution). Est-ce que, à l’instar de certaines expériences formatrices, on ne se rappelle pas que des bons moments après coup ?

F.C. – Que dire ? On avait 20/25 ans. On fonçait voir les films, en projo, aux marchés du film de Cannes ou de Milan où on dégotait des perles qui n’avaient pas droit aux sélections officielles, comme les films de Verhoeven période hollandaise (Spetters ou Le Quatrième homme), des films pourtant incroyables, bêtement mis au rancart, on ne saura jamais pourquoi. On écrivait nos textes la nuit, surtout moi qui étais toujours à la bourre. On vivait quasiment ensemble. On n’avait pas de plan de carrière, de ligne du parti. Seul comptait l’enthousiasme à défendre un film. Que ce soit un court d’animation expérimental comme L’Ange de Patrick Bokanowski ou un blockbuster ricain bas du front comme Commando avec Schwarzy. On ne subissait aucune influence de la part des distributeurs ou des annonceurs pub. Alors forcément, il y avait plutôt de bons moments. Mais on a galéré aussi. Le magazine a failli s’arrêter plusieurs fois, parce qu’on se foutait des contraintes du marché, parce qu’on mettait en couv’ des acteurs inconnus, ou pire, des acteurs noirs inconnus, comme Larry Fishburne dans King of New York de Ferrara. On braquait régulièrement les mauvais films français, ce qui nous valait des menaces d’attachés de presse et de producteurs. Mais on s’en foutait. Alors oui, il y a bien eu des prises de bec ponctuelles sur tel ou tel film. Gans n’aimait pas les premiers James Cameron, moi si. Et on se prenait la tête en terrasse d’un bistrot pendant des heures. Mais Christophe Lemaire résume bien ça dans toutes les anecdotes qu’il égraine dans le bouquin : on était totalement immergés dans le cinoche. On hurlait de rire ensemble pendant le Pee Wee’s Big Adventure de Tim Burton (revu d’ailleurs avant-hier chez moi avec le même Lemaire et toujours hilarant) et on vibrait ensemble pendant la poursuite de voitures de Police Fédérale Los Angeles de Friedkin. C’était très tripal. Assez peu intellectuel !

François Cognard au festival de films fantastiques de Neuchâtel en 2015.

A.T. – Et justement, il transpire une impression de débrouille à toutes épreuves lors de vos débuts (très peu de moyens financiers et techniques, pas forcément beaucoup de contacts dans le milieu du cinéma). Est-ce que ces situations de crise, et surtout leurs résolutions, vous ont servi pour la suite de votre carrière, en tant que professionnel du cinéma ?

F.C. – Je pense que nous sommes restés des francs-tireurs. Avec ce que ça comporte comme avantages et inconvénients dans ce métier. Je me permets de parler au nom de mes camarades, mais je crois que tous les films que nous avons fabriqués par la suite auraient à coup sûr fait l’objet d’un article dans Starfix. Je dirais même qu’on y a tous pensé lorsqu’on les faisait ! Ça ferait chier si l’un d’entre nous pondait un film embarrassant, qui va totalement à l’encontre de ce qu’on défendait dans Starfix. Bien sûr, ces films sont plus ou moins réussis ou appréciés mais ils reflètent tous notre état d’esprit de l’époque. C’est peut-être pour ça qu’on arrive toujours à se côtoyer ! Quant au côté débrouille, ça dépend du budget. Après le succès du Pacte des loups, Gans a pu faire d’autres gros films, avec des budgets conséquents, mais sans pour autant se départir de ses obsessions esthétiques et de son amour pour la mise en scène ample et opératique. Boukhrief est plus tout-terrain question budget, mais en voyant ses films, je retrouve à chaque fois des thématiques, des enjeux extrêmement personnels, dont nous discutions à l’époque. Quant à mon boulot de producteur, j’essaie de m’engager sur des films qui répondent plus à des envies intimes, de vieilles obsessions qu’à un calcul de box-office. Même si ça ne nourrit pas forcément son homme ! En fait, on continue de faire le chemin de fer d’un Starfix virtuel…

A.T. – Votre spécialité, en tant que rédacteur de Starfix, était apparemment le reportage sur les tournages de film. Est-ce un lieu où l’on apprend comment faire du cinéma ?

F.C. – Pas vraiment, parce qu’on a un statut de journaliste, de visiteur. On est juste de passage. L’équipe vous regarde souvent en chien de faïence parce qu’un tournage est un lieu plein de secrets. On ne peut pas évaluer en si peu de temps tous les pièges techniques, la course contre la montre, on ne peut pas percer les relations intimes entre acteurs, réalisateur et techniciens. Mais si on sait se faire discret, être au bon endroit pendant les moments forts sans se prendre les pieds dans un câble de projo, si on développe une complicité avec certains techniciens (moi, j’adorais aller discuter avec les maquilleurs spéciaux qui s’affairaient sur les sculptures, les créatures en latex), ça peut être riche d’enseignements. Ça peut même donner très envie. Mais la set visit, reste un exercice de haute volée, surtout aujourd’hui où le secret doit être préservé à tout prix, où la com’ est tellement contrôlée car tout circule si vite sur les réseaux. Evidemment, si on se contente de venir interviewer un des acteurs principaux à la pause-repas, c’est plus relax ! Pour nous, c’était de véritables expéditions. J’ai pu beaucoup voyager assez loin grâce à Starfix, sur les tournages américains des Verhoeven, Cameron, Argento. Des moments forts, comme la découverte du décor sous-marin d’Abyss de Cameron, reconstitué à l’intérieur d’un bassin de refroidissement de centrale nucléaire, en Caroline du Nord… C’était démentiel d’assister à la fabrication d’un tel blockbuster en direct, avec une logistique en coulisses quasi-équivalente à celle déployée finalement sur l’écran ! C’était du cinéma en dur ! Et puis, il y avait des moments plus intimes, comme cette rencontre avec Charlotte Rampling, en compagnie de Nicolas Boukhrief, sur le plateau d’un film très improbable, Mascara, en tournage dans le Grand Hôtel d’Ostende. Elle nous avait totalement envoutés pendant l’interview.

A.T. – Et question annexe, est-il nécessaire, selon vous, d’avoir envie de faire des films, pour parler de films ?

F.C. – Non. Il y a de grands critiques comme Pauline Kael aux Etats Unis ou Philip French en Angleterre, qui n’ont jamais eu la moindre envie de faire des films. Heureusement. C’est une posture salutaire. En ce qui concerne la bande de Starfix, et c’est sans doute pour ça que nous étions à part dans le métier, étudier le cinéma de nos idoles, face à l’écran, sans grille de lecture officielle, c’était le meilleur moyen d’appréhender la mise en scène, puis de mettre un pied dans le métier. A part Christophe Gans qui avait fait l’Idhec, nous étions tous autodidactes. On avait juste tourné des petits films d’horreur en super 8 avec les potes. Nous n’avions aucune envie de nous conformer aux enseignements traditionnels du cinéma français parce que ce n’était pas le cinéma français qui nous attirait forcément. Alors, on a fini par faire du cinéma… un peu étranger en France !

A.T. – Au vu de votre carrière derrière la caméra, et celles de vos collègues, pensez-vous que vos styles de cinéma respectifs étaient décelables dans vos écrits d’époque ?

F.C. – Oh oui ! Les films de Christophe Gans par exemple reflètent parfaitement sa fascination pour le cinéma de Hong Kong. Bruce Lee, Chang Che, John Woo. On y retrouve un montage frénétique, une esthétique raffinée, les personnages de femmes-guerrières, les héros solitaires. Seul lui pouvait recréer dans Le Pacte des loups des scènes de combats ou de chevaleries aussi grandioses, et qui rappellent les classiques des films d’aventures chinois. Nicolas Boukhrief, je crois qu’il paie son tribu à tout un cinéma hard boiled américain (hard-boiled : littéralement « dur-à-cuir », représente un style de cinéma où le héros est particulièrement stoïque face à l’adversité, et n’a pas peur de rendre les coups. Par exemple, les films d’Humphrey Bogart, ou plus tard de Clint Eastwood, et aussi de John Woo avec Chow-Yun Fat, dont le bien-nommé Hard Boiled, A toute épreuve en vf, ndlr). Les polars sociopathes de William Lustig, de Sam Fuller, de William Friedkin. Mais dans son tout dernier film, La Confession qui sortira début mars, il explore d’autres territoires, plus intimes, qui me rappellent certains films de l’Est. Son travail très subtil avec les acteurs, il le tient sans doute en partie d’Alain Cavalier qu’il a maintes fois défendu dans Starfix. Le long-métrage de Doug Headline, Brocéliance, est comme une version européenne, style BD belge, d’un monster movie ricain. Très ligne claire et humour à froid. Ce n’est pas un hasard car Doug fut éditeur d’albums de comics comme Watchmen et participe toujours activement aux adaptations BD des romans noirs de son père, Jean-Patrick Manchette. De mon côté, j’aimais les films d’horreur gothiques et les polars ritals déchainés des années 70, les comédies glauques aussi. Il en subsiste assurément des traces dans les films que j’ai produits. Reste un certain cinéma érotique décadent qui me tenait à cœur… Mais ça c’est justement en projet !

A.T. Après Starfix, vous êtes passés essentiellement à la production, contrairement à certains de vos collègues qui se sont plus tournés vers la réalisation. La production était une envie de départ pour vous ?

F.C. – En fait, je suis entré dans le cinéma via le développement, à Canal + Écriture. Sous l’impulsion d’Alain De Greef et Pierre Lescure, nous avions carte blanche pour repérer de jeunes talents qui tranchaient avec le ronron du cinéma français. C’était l’époque des premiers films de Mathieu Kassovitz, Gaspar Noé, Albert Dupontel, Jan Kounen, Caro et Jeunet, pour la plupart d’anciens lecteurs de Starfix. Canal les a soutenus. C’était un vrai labo de création. Susciter des projets un peu barrés, qui avaient peu de chance d’aboutir via les tuyaux habituels (avance sur recettes, aide à l’écriture CNC, etc), proposer des duos scénaristes/réalisateurs comme alternatives à l’auteur-réal omnipotent, encore un truc hérité de la Nouvelle Vague… On a développé sur plusieurs années des films comme Le Pacte des loups, écrit par un débutant très doué Stéphane Cabel et qui a vite tapé dans l’œil de Christophe Gans – Maléfique d’Eric Valette, une des premières séries B d’horreur à la française, très astucieuse, avec Clovis Cornillac dans le rôle d’un taulard qui tente de s’évader de prison par la magie noire ! On a aussi hébergé le scénariste Abdel Raouf Dafri, dingue de polars US et de séries comme OZ, et nous l’avons associé à un autre auteur, Nicolas Peufaillit. On a commencé le travail sur Le Prophète, qui est devenu quelques années plus tard Un Prophète, le film de Jacques Audiard. La production est venue assez naturellement quand j’ai quitté Canal car j’avais envie de continuer le travail avec certains auteurs. Et je voulais porter les projets de A à Z. Le plaisir de la production, c’est que ça couvre tout le spectre. On part d’une idée, d’un argument, on repère un jeune cinéaste sur un court métrage, puis on décide d’un axe d’écriture. Ce travail sur le scénario me plait beaucoup : désosser un roman pour l’adaptation, définir les personnages, construire l’intrigue, trouver les bonnes charnières narratives. Puis vient la phase de financement où l’on doit convaincre des distributeurs et des chaînes que tel sujet ou tel réalisateur a un potentiel, une griffe particulière. Puis c’est la recherche des techniciens, des décors, la prépa du tournage, le plan de travail malin pour en mettre un maximum à l’écran, trouver des combines pour tout faire rentrer. Jusqu’à la sortie du film, où on travaille sur les visuels, la campagne marketing. Toutes ces étapes sont très excitantes, riches en rencontres.

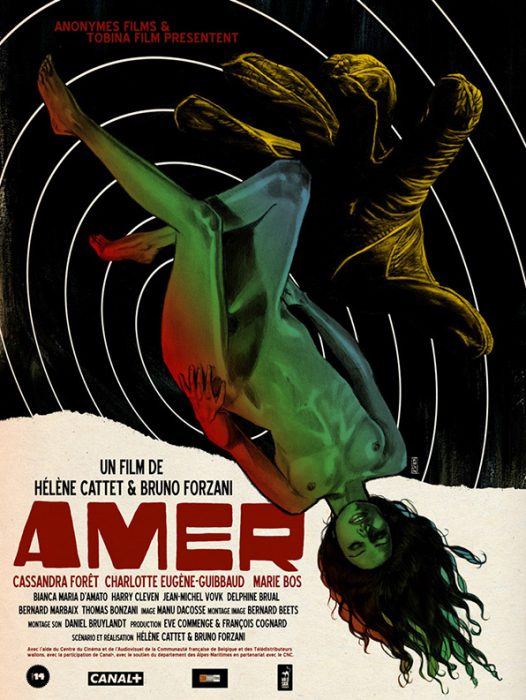

A.T. – Vous avez produit déjà deux long-métrages de Hélène Cattet et Bruno Forzani, et vous venez de terminer le tournage d’un autre. Vous les avez rencontrés suite au visionnage de leurs premiers films ? Comment se déroule votre collaboration ?

F.C. – C’est leur productrice belge Eve Commenge qui m’a contacté, sans doute attirée par mon parcours et mon attrait pour le cinéma de genre. Elle cherchait un coproducteur français. J’ai vu les courts d’Hélène et Bruno, que j’ai trouvés originaux, intenses, excessifs, à contre-courant de ce que proposaient d’autres jeunes cinéastes qui baignaient dans le genre mais se contentaient souvent de citer les anciens, de reprendre de vieilles formules. Ils inventaient un alliage à eux, fait de références aux cinéma bis italien des années 70 (les gialli notamment, ces thrillers très baroques, inventés par Mario Bava et Dario Argento) et de plongées très subjectives dans la sexualité, la confusion d’identité, les dédales de l’inconscient. Leurs films sont comme des méandres visuels qui évacuent la psychologie pour ne retenir que les sensations extrêmes, ces moments de paroxysme où on bascule dans un monde parallèle, où on perd tous les repères habituels. C’est comme des sauts dans le vide. Ça l’était aussi en terme de production ! Car leurs scénarios ne sont pas orthodoxes, ils ne contiennent pas les réponses rassurantes, souvent attendues par les instances classiques, les diffuseurs, les financiers. Il a parfois fallu traduire leurs intentions formelles, qui pouvaient sembler abstraites. Mais dès les premières prises de vue d’Amer, dans cette villa Riviera somptueuse près de Menton, que Bruno Forzani avait repérée bien des années auparavant, leur maîtrise sautait aux yeux. Notre travail de producteur a consisté à leur faire confiance, à les soutenir pendant la création. Et aussi au moment des premières projections du film qui a beaucoup divisé par ses parti-pris radicaux. Mais la réception en festival et à l’international a été telle – Tarantino a même inclus le film dans son Top 20 à l’époque – que leur univers s’est imposé finalement. Cela nous a permis d’enchaîner assez vite avec leur second film, L’Étrange couleur des larmes de ton corps, encore une variation sur le giallo italien, mais sous influence art-nouveau, tourné à Bruxelles et à Nancy, dans de sublimes hôtels particuliers fermés au public.

Amer réalisé par Hélène Cattet & Bruno Forzani, à partir d’un scénario

peu orthodoxe.

L’Étrange couleur des larmes de ton corps, une variation sur le giallo italien,

sous influence art-nouveau. Réalisation : Hélène Cattet et Bruno Forzani.

Ce ne fut pas une mince affaire en terme de logistique, mais ça s’imposait car on devait immerger le spectateur dans des décors inédits, mystérieux, créer une architecture totalement extravagante qui épousait les dérives mentales des personnages. La collaboration avec Hélène et Bruno est chaque fois une aventure hors-normes, qui nécessite une grosse prise de risque, mais comme ils ne laissent rien au hasard, qu’ils échafaudent chaque plan avec une précision diabolique, c’est très motivant pour des producteurs. Autant s’investir dans des univers riches et fantasques plutôt que de suivre les chemins tout tracés, d’usiner des recettes habituelles, soi-disant commerciales.

A.T. – Pouvez-vous nous donner plus d’informations sur le prochain film, Laissez bronzer les cadavres ?

F.C. – C’est un polar qui se déroule dans un décor quasi-unique, un village abandonné du sud de la France, où survit une femme artiste qui s’ennuie ferme mais qui va retrouver l’énergie créatrice – ou destructrice ! Lorsque trois tueurs attaquent un fourgon dans la région et viennent planquer l’or dans son domaine. Deux motards gendarmes débarquent là par hasard et tout part en vrille. C’est un polar avec une structure et un décor de western, une sorte de Fort-Apache pop et anarchiste où la cavalerie n’arrive jamais. Fidèle au style Manchette, c’est à dire sardonique et violent, très centré sur l’action – ça se passe en temps réel – et où les protagonistes se révèlent dans l’instant plutôt que dans une psychologie préétablie. C’est l’illustration du fameux « béhaviorisme » cher à Manchette, qui refuse l’empathie ou l’identification facile aux personnages. On reçoit en direct leurs pulsions de vie ou de mort. Et ça, ça s’accorde parfaitement au style d’Hélène et Bruno. Ça ouvre tout le champ des possibles. Pas de héros ni de salauds. Les deux cohabitent sans cesse dans chaque personnage. Impossible d’anticiper leurs réactions, ni d’imaginer une issue probable à la situation. C’est un film au rythme très frénétique, une danse au bord du gouffre, au sens figuré et comme au sens propre. Nous avons tourné le film en Corse, sur les hauteurs montagneuses de Calvi, dans un village en ruines incroyable qui domine la mer. Avec un casting d’acteurs très valeureux ! Elina Löwensohn, Stéphane Ferrara, Bernie Bonvoisin, Marc Barbé. Chaque matin, toute l’équipe devait rejoindre le décor à pied, par des sentiers escarpés. On était ravitaillés par des muletiers ! En terme de logistique, ça a été un changement de registre pour nous tous : beaucoup de cascades, de fusillades, d’explosions. Ça rappelle certains polars italiens à l’époque des années de plomb réalisé par Fernando Di Leo ou Enzo Castellari, l’inspirateur d’Inglorious Basterds ou des westerns italiens de l’âge d’or, mais avec là encore, une originalité dans le découpage et la bande sonore, des parti-pris narratifs et visuels qui éloignent le film de tous les polars français contemporains. Ce sera très psychédélique ! Hors du temps et des chemins battus.

Laissez bronzer les cadavres, « polar avec une structure et un décor de western, une sorte de Fort-Apache pop et anarchiste où la cavalerie n’arrive jamais ».

A.T. – Ce film est adapté d’un roman co-écrit par Jean-Patrick Manchette, auteur de polars et collaborateur de la première heure de Starfix. Souhaitiez-vous depuis longtemps participer à l’adaptation de l’un de ses textes ? Etait-ce une évidence ?

F.C. – Pas une évidence, plutôt une heureuse coïncidence. Hélène et Bruno avaient lu le roman original de Jean-Patrick Manchette et Jean-Pierre Bastid, paru dans la Série noire de Gallimard et s’étaient toujours dit que ça pourrait faire l’objet d’une chouette adaptation. Je connaissais aussi le roman parce que j’aimais le style Manchette et qu’on avait déjà songé à en tirer un film quand on travaillait à Canal + Écriture. On en a parlé un jour par hasard et on est rapidement tombés d’accord. Avec Eve Commenge également, qui est coproductrice de Laissez bronzer les cadavres, comme sur les deux premiers longs. C’est le premier roman de Jean-Patrick Manchette, l’inventeur du néo-polar français dans les années 70. Il l’a co-écrit avec Bastid, qui était écrivain, mais avec déjà un casier assez chargé de réal disons… iconoclaste. Il avait notamment commis Massacre pour une orgie, un polar érotique loufdingue signé sous le pseudo de Jean-Loup Grodard. Il s’était fait virer de Cannes en 1966 où des extraits du film étaient projetés au marché du film, parce qu’il avait simulé un meurtre avec des membres de son équipe pendant la montée des marches ! Plus tard, Bastid a également co-écrit le scénario de Dupont Lajoie d’Yves Boisset. Manchette et Bastid étaient tous des fanatiques de films noirs et de westerns et ont pondu Laissez bronzer les cadavres en vacances dans les Cévennes, pendant l’été 1971. J’avais croisé Manchette à Starfix (on y revient toujours !) car il a écrit plusieurs articles dans les premiers numéros sur John Waters ou des polars urbains US comme Fort Bronx de Robert Butler. Son fils Doug Headline était le rédac-chef de Starfix à l’époque et ils avaient l’habitude d’aller voir en salle des tas de séries B américaines. C’est Manchette, qui, dans les années 80, avait alerté tout le monde quand l’un des premiers romans de James Ellroy, Lune sanglante était sorti en France, chez Rivages. C’est un homme qui ne fréquentait pas les milieux de la littérature bourgeoise française. Il était très sceptique quant au statut d’écrivain noble et préférait évoluer en contrebande, dans un genre considéré comme populaire, voire trivial, comme le polar. C’est une position qui rejoint celle qu’on avait comme journalistes du temps de Starfix ou même maintenant qu’on évolue à l’intérieur du cinéma. Rejeter les hiérarchies et expérimenter de nouvelles formes dans des genres considérés a priori comme dédaignables ou trop commerciaux, comme le cinéma d’horreur ou le film noir. Bon, c’est en train d’évoluer un peu, même s’il n’est toujours pas recommandé de proposer un projet qui comporte des séquences trop violentes ou trop spectaculaires à l’avance sur recettes du CNC !

A.T. – Enfin, votre société de production est située près du Mans. Etait-ce une envie pour vous ou bien un hasard ? Quels sont les avantages et/ou les inconvénients de travailler hors de Paris à la production cinématographique ?

F.C. – Autrefois, pour faire la blague, il fallait avoir des bureaux de production dans le 8ème arrondissement de Paris, si possible près des Champs. C’était bon pour le prestige ! Au 116 bis, notamment, il y avait ce grand immeuble labyrinthique, avec plein d’ascenseurs, qu’on aperçoit dans une séquence du Samouraï de Melville où Delon échappe à une filature. Beaucoup de petits producteurs y louaient des bureaux minuscules. Comme Les films du Griffon de Max Pécas, pour lequel Manchette et Bastid ont d’ailleurs écrit les scénars de petites bandes policières et d’espionnage dans les années 60, ou Les films ABC de Jean Rollin et Lionel Wallmann, qui faisaient des films de vampires érotiques. Ou encore la société Impex Films, qui distribuait en salles des trucs comme Les Suédoises ou Le Trio Pervers ! L’immeuble avait une autre entrée, derrière le boulevard, rue Lord Byron, et d’aucuns prétendaient que ça permettait aux producteurs de s’éclipser en cas de visite inopportune ! À l’époque, j’aurais sûrement tenté d’y louer un pas de porte mais les choses ont bien changé. Travailler en région permet de souffler entre les rendez-vous parisiens et surtout d’accueillir des scénaristes ou des cinéastes à domicile, pour des sessions d’écriture. TOBINA FILM est une petite société de production. On compense les budgets serrés par les plaisirs d’une bonne marmite sarthoise !

Remerciements chaleureux à François Cognard pour cet entretien.